店舗運営におすすめのグループウェア|選び方やメリットを解説

リモートワークや働き方の多様化により、従来の対面でのコミュニケーションや情報共有の方法を見直す動きが広がっています。

そこで、グループウェアが注目を集め、すでに導入している企業も増えてきています。

しかし、

「グループウェアって結局のところどんなツールなの?」

「グループウェアのメリットは?」

といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、グループウェアとはどんなツールなのか、導入のメリットや、比較検討する際のポイントまで分かりやすく解説いたします。グループウェアを導入したい、業務効率化を進めたい、という方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

目次[非表示]

- 1.グループウェアとは?

- 1.1.グループウェアが必要な背景

- 1.2.グループウェアの主な機能一覧

- 2.店舗でグループウェアを活用するメリット

- 2.1.情報共有が効率化できる

- 2.2.社内コミュニケーションを強化できる

- 2.3.ペーパーレス化を推進できる

- 2.4.全社的な生産性向上・コスト削減につながる

- 3.店舗・小売業界におけるグループウェアの選び方

- 3.1.自社に合った機能があるか

- 3.2.店舗スタッフの負担にならないか

- 3.3.コストは適切か

- 3.4.サポートが充実しているか

- 3.5.企業規模に合っているか

- 4.店舗・小売業界に特化したおすすめのグループウェア「店舗matic」

- 4.1.今日やるべき作業が一目でわかる

- 4.2.店舗の状況を素早く確認できる

- 4.3.店舗タスク管理アプリのシェアNo.1

- 4.4.手厚いサポートで導入後も安心

- 5.店舗でのグループウェア導入事例

- 6.グループウェアに関するよくある質問

- 6.1.無料のグループウェアはある?

- 6.2.ワークフローとの違いは?

- 6.3.社内SNSとの違いは?

- 6.4.クラウド型とオンプレミス型どっちがいい?

- 6.5.グループウェアの活用を浸透させるには?

- 7.使いやすいグループウェアなら「店舗matic」!

グループウェアとは?

グループウェアとは、企業や組織内の情報共有や業務効率化を支援するためのシステムのことを指します。スケジュール管理やタスク管理、ファイル共有、チャット機能などを備えており、複数のメンバーがリアルタイムでコミュニケーションをとりながら業務を進められる環境を提供します。特に、多店舗展開をしている企業や、リモートワークを取り入れている組織では、グループウェアを活用することで業務の効率化や情報共有のスムーズ化を実現できます。

グループウェアについて詳しくは、以下の記事でご確認いただけます。

ブログ 小売業の店舗運営にはグループウェアがおすすめ!店舗maticと他グループウェアの違い | チェーンストアの店舗運営DX/ネクスウェイ

グループウェアが必要な背景

近年、業務のデジタル化が進む中で、社内の情報共有や業務管理の効率化が求められるようになっています。特に、多店舗を展開する企業や、複数の部門が連携する必要がある組織では、円滑なコミュニケーションと業務の標準化が重要です。しかし、従来のメールや紙ベースのやり取りでは、情報の抜け漏れや伝達の遅れが発生し、業務の非効率化につながることが多くなります。

また、リモートワークの普及により、従来のオフィスベースのコミュニケーションが難しくなり、オンライン上でスムーズに業務を進める環境が必要になっています。グループウェアを導入することで、社員同士の情報共有が容易になり、業務の進捗管理やタスクの可視化が実現できます。

グループウェアの主な機能一覧

グループウェアには、業務の効率化や情報共有をスムーズにするためのさまざまな機能が備わっています。以下に、主な機能を紹介します。

- スケジュール管理機能

- タスク管理機能

- チャット・掲示板機能

- ファイル共有機能

- ワークフロー管理機能

このように、グループウェアを導入することで、社内の情報共有を円滑にし、業務の効率化を実現することができます。次のセクションでは、グループウェアを活用するメリットについて詳しく解説します。

店舗でグループウェアを活用するメリット

グループウェアの導入には、業務の効率化やコミュニケーションの向上など、多くのメリットがあります。以下では、グループウェアを活用することで得られる具体的な利点について説明します。

情報共有が効率化できる

グループウェアの最大のメリットの一つは、情報共有が効率化できることです。

各部署やチームが必要な情報をリアルタイムで共有できるため、情報の伝達スピードが格段に向上します。例えば、プロジェクトの進捗状況や会議の議事録、各種資料などを一元管理することで、関係者全員がいつでも最新の情報にアクセス可能となります。

これにより、情報の重複や伝達ミスを防ぎ、業務の迅速な対応が可能になります。また、クラウドベースのグループウェアを利用することで、外出先やリモートワーク中でも必要な情報に簡単にアクセスできるため、働き方の多様化にも対応できます。

社内コミュニケーションを強化できる

グループウェアを導入することで、社内コミュニケーションを強化できるのも大きなメリットです。チャット機能やオンライン会議機能、掲示板機能などを活用することで、社員同士のコミュニケーションが活発になります。これにより、業務に関する情報交換がスムーズに行われ、意思決定のスピードが上がります。また、部門やチームを超えた横断的な情報共有や意見交換が促進され、組織全体の一体感が高まります。特にリモートワークが増加する中で、顔を合わせてのコミュニケーションが難しい状況でも、グループウェアを活用することで円滑なコミュニケーションが実現します。

ペーパーレス化を推進できる

グループウェアを導入することで、ペーパーレス化を推進できるというメリットもあります。従来の紙ベースの資料や文書をデジタル化してグループウェア上で管理することで、紙の使用量を大幅に削減できます。これにより、印刷やコピーにかかるコストや時間を節約できるだけでなく、環境負荷の軽減にもつながります。さらに、文書の検索や共有が簡単になり、必要な情報に迅速にアクセスできるため、業務スピードと効率も向上します。デジタル化された文書は、セキュリティ機能によってしっかりと保護されるため、情報漏洩リスクの低減にもつながるでしょう。

全社的な生産性向上・コスト削減につながる

グループウェアを導入することで、業務のデジタル化が進み、店舗スタッフの作業効率が大幅に向上します。特に、情報の一元管理と業務の標準化が実現されることで、全社的な生産性向上が期待できる点が大きなメリットです。

例えば、本部からの指示をシステム上で統一的に伝達できるため、店舗ごとの対応のばらつきが減り、業務の統一感が保たれます。また、スケジュール管理やタスク管理をグループウェアで行うことで、店舗スタッフがやるべき業務を明確に把握でき、業務の抜け漏れや二重対応の防止につながります。

さらに、紙ベースの業務フローをデジタル化することで、印刷費や郵送費の削減が可能になります。例えば、シフト管理や売上報告をグループウェア上で行うことで、紙の書類を使用せず、リアルタイムでデータを集約・確認できるようになります。これにより、コスト削減と業務効率化を同時に実現することができます。

このように、グループウェアの導入は、業務の効率化だけでなく、コスト削減にも直結するため、多店舗を展開する企業にとって大きなメリットをもたらします。

店舗・小売業界におけるグループウェアの選び方

店舗・小売業界でグループウェアを導入する際は、業務の効率化や情報共有の円滑化だけでなく、現場のスタッフが無理なく活用できるかどうかが重要なポイントとなります。店舗運営は日々の業務が多岐にわたるため、システムが複雑すぎると、かえって業務の負担になることもあります。ここでは、グループウェアを選ぶ際の重要なポイントについて解説します。

自社に合った機能があるか

まず最初に見ておきたいポイントは、自社に合った機能が搭載されているかです。企業によって求められる機能や優先度は異なるため、まずは自社の業務内容や導入の目的と照らし合わせ、必要な機能をリストアップするのが良いでしょう。

それをもとに、搭載されている機能がどこまでカスタマイズできるのかも考慮します。例えば、ファイル共有機能であればアクセス権限を細かく設定できるなど、実際の業務フローに適した機能が備わっていることが重要です。また、不要な機能が多すぎないこともポイントになるでしょう。

こうした各機能が自社のニーズに合致しているかを確認し、必要な機能が網羅されているグループウェアを選定すると良いでしょう。

店舗スタッフの負担にならないか

また、店舗スタッフが無理なく使いこなせるかどうかもグループウェアの定着の上で大切なポイントです。多くの店舗では、現場の業務に加えて管理業務もこなす必要があるため、操作が難しいシステムは定着しにくく、結果的に活用されなくなる可能性があります。

例えば、タスク管理やスケジュール共有などの基本機能が、スマートフォンやタブレットから簡単に操作できるかを確認することが重要です。また、システムの導入時に研修やマニュアルが充実しているかもポイントになります。短時間で操作を習得できる設計になっているか、視覚的にわかりやすいインターフェースかどうかを確認しましょう。

コストは適切か

グループウェアの導入を検討する際には、コストが適切かどうかを評価することも重要です。

導入費用には、初期導入コスト、ライセンス費用、月額料金、メンテナンス費用などが含まれますが、これらが自社の予算に見合っているかを慎重に検討しましょう。

また、費用対効果も考慮する必要があります。例えば、導入によって得られる業務効率の向上や生産性の改善が、コストを上回る効果をもたらすかどうかを分析することが大切です。長期的な契約や追加機能の料金設定にも注意し、総コストを見積もったうえで判断するのが理想です。

サポートが充実しているか

グループウェアの選定時には、サポートが充実しているかも重要なポイントです。導入後に起こり得るトラブルや疑問点に対して、迅速かつ適切なサポートを受けられることは、スムーズな運用に欠かせません。サポートの体制には、ヘルプデスクやチャットサポート、トレーニングセッションや導入支援サービスなどが含まれます。

特に、初めてグループウェアを導入する場合には、サポート体制がしっかり整っているベンダーを選ぶことがリスク回避の面でも有利です。選定の際には、提供されているサポート内容を事前に確認しておきましょう。

企業規模に合っているか

企業規模に合っているかもグループウェア選定の重要な基準です。中・小規模企業と大規模企業では、必要とされる機能やサポート体制が異なります。

小規模企業の場合、シンプルで使いやすい基本機能が揃ったものが適していますが、大規模企業では、多様な部署間の情報共有やプロジェクト管理ができる高度な機能が求められることが多いです。また、ユーザー数の制限や追加ユーザーの費用についても注意が必要です。導入予定のグループウェアが、現在の企業規模や将来的な成長にも対応できる柔軟性を持っているかを確認し、適切な製品を選ぶと良いでしょう。

店舗・小売業界に特化したおすすめのグループウェア「店舗matic」

弊社ネクスウェイが提供している、チェーンストア展開をしている企業向けグループウェア「店舗matic」は、「店舗側が使いやすい」「多数への情報伝達をスムーズにできる」に特化しています。

ここでは、「店舗matic」の機能や、選ばれる理由について紹介いたします。

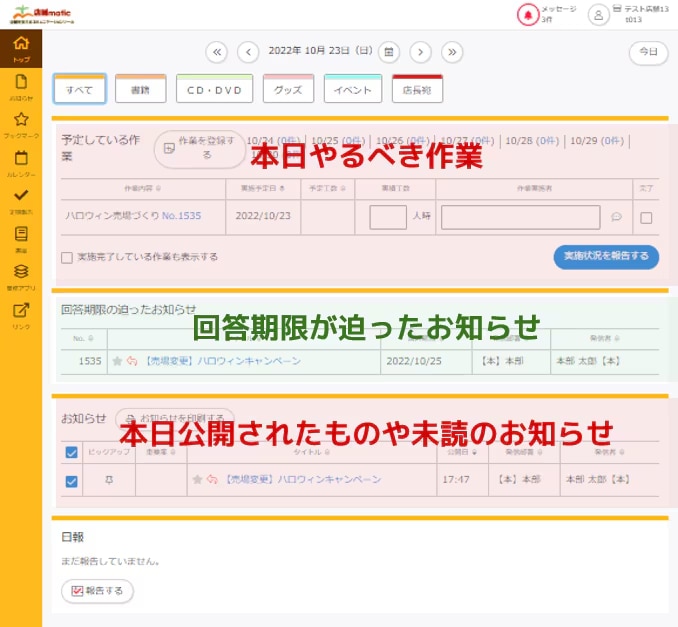

今日やるべき作業が一目でわかる

店舗運営を行っている場合、起こりがちなのが、「本部からの情報を見逃してしまう」「どの作業を優先すべきか分かりづらい」といった問題です。

これを解決するため、「店舗matic」ではトップ画面を見るだけで、今日読むべき連絡や作業が全て一目で把握できるようになっています。

自動で情報の分類や整理がされるようになっているので、対応済みかどうかや対象店舗であるかどうかなどを振り分ける手間や、連絡を読み解く読解力も必要なくなります。

店舗の状況を素早く確認できる

本部側は、「共有した情報を実施できているか確認が取れない」「確認に時間がかかる」などの問題が起こりがちです。

「店舗matic」では、お知らせの閲覧や作業実施、アンケート結果などを一目で確認できるようになっています。

未実施・未回答の店舗に対しての連絡も簡単なので、指示が送りっぱなしになってしまうことを防げます。

店舗タスク管理アプリのシェアNo.1

「店舗matic」は、導入実績が6万店舗を突破し、マーケット調査会社の株式会社富士キメラ総研が発表した「業種別IT投資/デジタルソリューション市場 2024年版」において、本部・店舗間コミュニケーションツール市場においてシェアNo.1を獲得しています。

また、これからもシェアNo.1の導入実績を強みとして、店舗運営に便利な機能や使いやすさの改善に日々取り組んでいます。

手厚いサポートで導入後も安心

グループウェアは、導入して終わりではなく、導入後の浸透・定着と継続的な活用が大切です。

弊社ネクスウェイでは、導入までの課題の整理から、運用の定着、振り返りまで、しっかりサポートいたします。

導入後の運用ルールの取り決めや操作レクチャーはもちろん、半年後の振り返りや運用の相談も一貫して実施。困ったことがあれば電話対応やチャットbotもありますので、気軽に質問できる環境が揃っています。

ご利用企業様をご招待し開催するユーザー会では、「店舗matic」の有効な活用方法や、改善事例などを持ち帰って実践していただける有益な場となっています。

店舗でのグループウェア導入事例

店舗運営では、本部と店舗間の情報共有や業務指示の伝達、タスク管理の効率化が重要な課題となります。特に、多店舗展開を行う企業では、指示の伝達漏れや業務の優先度の不明確さが業務負担を増やし、作業の遅延やミスにつながることも少なくありません。

こうした課題を解決するため、多くの企業がグループウェアを導入し、情報共有の一元化や業務の可視化を実現しています。ここでは、実際にグループウェアを導入し、業務効率の向上や店舗運営の改善に成功した企業の事例を紹介します。

イオン東北株式会社

イオン東北株式会社は、東北地方で「イオン」「イオンエクスプレス」「マックスバリュ」などの総合小売・スーパーマーケットを展開する企業です。従来の本部と店舗間のコミュニケーションは、メールとグループウェアを併用していましたが、店長の1日あたりの受信メールが100件を超え、重要な指示の見落としや情報共有の遅延が発生するという課題がありました。

「店舗matic」を導入したことで、本部からの指示が一元管理され、店舗側はやるべき業務を瞬時に把握できるようになりました。特に、指示の優先度や期限が明確に表示されるため、業務の抜け漏れが大幅に削減されました。また、店舗間の情報共有が強化され、他店舗の成功事例を参考にすることで、業務改善のスピードも向上しました。

本部側では、メールの使用を大幅に削減し、メーリングリストの管理や送信先チェックの手間を解消。さらに、カレンダー機能の活用により、他部署のスケジュールを把握しやすくなり、部署間の連携もスムーズになりました。結果として、本部と店舗の情報伝達が迅速化し、作業効率の向上が実現しています。

詳しい事例は、以下でご確認いただけます。

大創産業

大創産業は、「ダイソー」など5,000店舗以上を展開する企業で、本部・SV・店舗間の情報共有が課題となっていました。従来は複数のツールを併用しており、指示の重複や情報の見落としが頻発し、業務の遅延が発生していました。また、タスクの優先順位が不明確で、店舗側がどの業務を優先すべきか判断しにくい状況でした。

「店舗matic」導入後、本部・SV・店舗間の指示が統一され、業務の抜け漏れが大幅に削減。トップ画面でタスクの優先度が一目で確認できるようになり、店舗スタッフの作業効率が向上しました。半年で500件の指示を削減し、本部やSVの管理負担も軽減。店舗スタッフは接客や売場づくりに集中できる環境が整いました。

今後は、カレンダー機能や検索機能を活用し、さらなる業務効率化を目指しています。大規模な店舗ネットワークを持つ企業にとって、「店舗matic」は情報共有の最適化と業務改善の鍵となるでしょう。

詳しい事例は、以下でご確認いただけます。

グループウェアに関するよくある質問

ここでは、グループウェアに関するよくある質問について回答します。

無料のグループウェアはある?

無料のグループウェアも存在します。ただし、オンプレミス型でサーバーの構築が必要なものや、デバイスが限られており、スマホでのアクセスは追加料金がかかるなど、機能に制限があるものがほとんどです。

そのため、大規模な組織や多店舗展開をしている場合などは、有料のグループウェアを検討した方が良いでしょう。

ワークフローとの違いは?

ワークフローとは、業務プロセスを自動化し、承認フローを効率化させるためのシステムです。例えば、申請書を探す・決済や許可を貰うために申請書を書くなど、従来は紙やExcelなどで行っていた業務を、ワークフローシステムを導入することで、申請書がテンプレで探しやすく、ミスがあればそのまま自動差し戻しや振り分けを行ってくれて、スマホなどから申請・承認ができるようになります。

グループウェアはワークフローの機能も搭載されているものが多く、ワークフローシステム+コミュニケーションツールとしても活用できるため、グループウェアはワークフローシステムを包括しているプラットフォームと言って良いでしょう。

社内SNSとの違いは?

社内SNSとグループウェアは、いずれも社内のコミュニケーションを促進するツールですが、その目的と機能に違いがあります。社内SNSは、社員間のつながりを深め、情報共有や意見交換を活性化するためのプラットフォームであり、一般的に「いいね」やコメント機能、タイムライン形式の投稿が特徴です。

一方、グループウェアは、業務の効率化を目的にスケジュール管理やファイル共有、プロジェクト管理などの多機能を統合したシステムです。社内SNSが主にコミュニケーションを促進するためのツールであるのに対し、グループウェアは日々の業務全体をサポートする包括的なプラットフォームのような立ち位置です。

クラウド型とオンプレミス型どっちがいい?

グループウェアの導入において、「クラウド型」と「オンプレミス型」のどちらが良いかは、企業のニーズやリソースによって異なります。

クラウド型は、インターネット経由で利用でき、初期費用が低く、運用や保守の手間が少ないため、特に中小企業やリモートワークを導入している企業に適しています。常に最新の機能を利用できる点や、外部アクセスがしやすい点もメリットです。

一方、オンプレミス型は、自社内にサーバーを設置し、グループウェアを導入する形式です。データを社内で完全に管理できるため、セキュリティ面での安心感があります。大規模な企業や厳格なセキュリティ要件がある企業に適しており、カスタマイズ性が高く、独自のニーズに合わせたシステムを構築できるのが特徴です。どちらを選ぶかは、企業の規模、予算、セキュリティ要件、業務プロセスの複雑さなどを総合的に考慮して決定することが重要です。

しかし、現在では、保守管理のしやすさや価格の安さから、クラウド型を選ぶ企業が増えています。

グループウェアの活用を浸透させるには?

グループウェアを導入しても、現場で十分に活用されなければ効果は半減してしまいます。特に、多店舗展開をしている企業では、各店舗での運用ルールが統一されていないと、情報の管理が煩雑になり、導入のメリットを最大限活かせないことがあります。グループウェアを社内に定着させ、業務効率を向上させるためには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。

まず、現場スタッフが直感的に使えるシンプルなインターフェースを備えたツールを選ぶことが大切です。操作が複雑すぎると、日々の業務に追われる店舗スタッフが使いこなせず、従来の方法に戻ってしまう可能性があります。次に、導入時の研修やマニュアルを充実させ、使用方法を明確にすることが効果的です。初期の定着をスムーズにするために、動画マニュアルやFAQを用意し、誰でもすぐに活用できる環境を整えるとよいでしょう。

また、本部側が積極的にグループウェアを活用し、成功事例を共有することも重要です。現場での活用が進むように、優れた活用方法を定期的にフィードバックし、社内での活用意識を高める施策を実施すると、定着率が向上します。

最後に、業務の中でグループウェアを活用する仕組みを作ることがポイントです。例えば、店舗の売上報告や業務指示の確認をグループウェア上でのみ行うようにすることで、利用を習慣化できます。このように、シンプルな操作性、適切な教育、積極的な活用促進、業務フローの組み込みを行うことで、グループウェアの定着をスムーズに進めることができます。