飲食店のオペレーションとは?業務効率化と売上アップにつながる改善ポイントを解説

目次[非表示]

- 1.飲食店におけるオペレーションとは

- 2.飲食店でオペレーションが重要な理由

- 2.1.サービスの質を均一に保てる

- 2.2.業務効率が上がり売上が伸びる

- 2.3.教育コストが下がる

- 2.4.スタッフの負担軽減・離職防止につながる

- 3.飲食店のオペレーションの種類

- 3.1.キッチンオペレーション

- 3.2.フロア(ホール)オペレーション

- 3.3.バックヤードオペレーション

- 4.飲食店オペレーション改善のポイント

- 4.1.マニュアルの整備と共有

- 4.2.スタッフの声を反映した運用

- 4.3.改善行動のフィードバックループを作る

- 4.4.ITツールを活用した効率化

- 4.5.定期的な見直しとアップデート

- 5.飲食店のオペレーション改善に「店舗matic」

- 6.飲食店のオペレーションを見直し、業務効率と売上の両立を目指そう

「スタッフによって対応にばらつきがある」「忙しい時間帯になるとミスが増える」──飲食店の現場でこうした課題を感じたことはありませんか?

これらの原因の多くは、オペレーションの不備や属人的な業務にあります。特に多店舗展開を行っている飲食企業では、どの店舗でも同じサービス品質を提供するために、効率的で再現性のあるオペレーションの構築が求められます。

本記事では、飲食店におけるオペレーションの基本から、その改善ポイント、そして店舗運営をサポートするITツール「店舗matic」の活用法までを詳しく解説します。

飲食店におけるオペレーションとは

飲食店におけるオペレーションとは、接客・調理・清掃・会計といった店舗内で日々行われる業務全体の流れや段取りを指します。たとえば、来店からオーダー、料理提供、退店までの流れや、仕込みや片付け、在庫管理などの裏方業務もすべてオペレーションの一部です。

このオペレーションがスムーズに回るかどうかは、店舗全体のパフォーマンスに直結します。業務が滞れば、お客様の満足度が下がるだけでなく、スタッフのストレスやミスも増加してしまいます。そのため、店舗運営において「オペレーションを整えること」は、単なる業務効率の話にとどまらず、サービス品質や売上、人材定着率など、あらゆる指標に影響を与える重要なテーマなのです。

飲食店でオペレーションが重要な理由

飲食店においてオペレーションが重要視されるのは、単なる業務の段取りを整えるためだけではありません。適切なオペレーション設計とその実行は、店舗の成長やスタッフの働きやすさ、そして顧客満足度の向上にまで大きく影響します。以下では、特に重要とされる4つの理由について解説します。

サービスの質を均一に保てる

オペレーションが整備されていないと、スタッフによって接客の対応や提供スピードにばらつきが生じやすくなります。一方で、明確な手順やマニュアルがあることで、誰が担当しても一定の品質でサービスを提供することが可能になります。特に複数店舗を運営している飲食チェーンにおいては、店舗間のサービスレベルを均一に保つことがブランド価値の維持に直結します。

業務効率が上がり売上が伸びる

オペレーションが最適化されることで、無駄な動きや待機時間が減り、回転率の向上が期待できます。たとえば、注文から配膳までの流れがスムーズになれば、同じ時間でもより多くのお客様を対応でき、結果的に売上の増加につながります。また、スタッフが効率よく動けることで、少人数でもピークタイムを乗り切れる体制を整えられるのも大きなメリットです。

教育コストが下がる

明文化されたオペレーションが存在すれば、新人スタッフの育成もスピーディーになります。属人的な教え方に頼らず、マニュアルをベースに業務を学べるため、教育内容のばらつきを防ぐことが可能です。結果として教育にかかる時間や人件費を削減でき、戦力化までの期間も短縮されます。

スタッフの負担軽減・離職防止につながる

業務の流れが整っていない職場では、スタッフが常に状況に振り回され、余計な労力やストレスを感じやすくなります。逆に、明確なオペレーションがあることで先を見越した動きができるようになり、精神的・肉体的な負担が軽減されます。これにより、働きやすい環境が生まれ、結果的に離職防止にもつながります。

飲食店のオペレーションの種類

飲食店のオペレーションは、大きく分けて「キッチン」「フロア(ホール)」「バックヤード」の3つに分類されます。それぞれの役割と特徴を理解することで、店舗全体の動線や業務の最適化に役立てることができます。

キッチンオペレーション

キッチンオペレーションとは、食材の仕込みから調理、盛り付け、洗浄など、料理を提供するまでに必要な業務全般を指します。調理の順序や火加減、仕込み時間の管理といった要素はもちろん、料理ごとのオーダーの優先順位や提供タイミングの調整も重要です。スムーズなキッチンオペレーションは、提供スピードや料理の品質に直結するため、売上や顧客満足度にも大きな影響を与えます。

フロア(ホール)オペレーション

フロアオペレーションでは、来店対応や案内、注文の受け取り、料理の提供、会計、片付けなど、接客全般の流れが含まれます。特にピークタイムには、どのスタッフがどのテーブルを担当するか、注文や配膳の優先順位などを適切に判断・実行する必要があります。フロアオペレーションが円滑であれば、顧客の満足度が高まり、リピーター獲得にもつながります。

バックヤードオペレーション

バックヤードオペレーションは、表に出ない裏方業務を担う重要なパートです。主に在庫管理や発注、衛生管理、レジ締めやシフト作成などの管理業務が該当します。これらの業務は目に見えにくいものの、店舗の運営を支える根幹であり、業務が滞るとキッチンやフロアの運営にも影響を及ぼします。効率的なバックヤードの仕組みが整っていることは、店舗全体の安定した運営に欠かせません。

飲食店オペレーション改善のポイント

オペレーションの最適化は、単に手順を決めるだけではなく、現場で継続的に運用され、改善されていくことが重要です。ここでは、飲食店のオペレーション改善において意識したい5つのポイントをご紹介します。

マニュアルの整備と共有

まず基本となるのが、業務内容を誰でも理解できるようにマニュアル化することです。業務ごとの手順や対応例を文書や動画で明文化することで、新人教育の効率が高まるだけでなく、スタッフ間でサービスの品質を均一に保つことができます。また、共有方法も重要で、紙のマニュアルでは更新や確認に手間がかかるため、スマートフォンやタブレットで簡単に確認できるデジタル管理が効果的です。

スタッフの声を反映した運用

現場で実際に業務を行っているスタッフの意見を取り入れることは、実効性のあるオペレーション改善には欠かせません。たとえば、「この順番だと動線が悪い」「注文確認のタイミングをずらした方がスムーズ」といった現場目線の声は、管理者だけでは気づけない課題解決のヒントになります。意見を収集する機会を定期的に設け、運用に反映する体制を整えることが大切です。

改善行動のフィードバックループを作る

オペレーションの改善は一度きりではなく、継続的に見直しと調整を繰り返すことが求められます。そのためには、改善の実施→現場での運用→結果の検証→次の改善というサイクル、いわゆる「フィードバックループ」を意識して組み立てることが重要です。このループが機能すれば、業務効率やサービス品質は少しずつ着実に向上していきます。

ITツールを活用した効率化

近年では、業務連絡やマニュアル共有、シフト調整などをスマートに管理できるITツールが多く登場しています。こうしたツールを導入することで、紙や口頭での情報伝達によるミスやタイムラグを減らし、業務全体のスピードと精度を高めることができます。特に複数店舗を運営している場合は、本部から一括で情報を配信・管理できる仕組みが有効です。

定期的な見直しとアップデート

業態や客層の変化、季節メニューの導入、スタッフの入れ替わりなどに応じて、オペレーションの内容は定期的に見直す必要があります。以前は機能していた手順が、現在の店舗状況には合わないというケースも珍しくありません。そのため、年に数回はマニュアルやオペレーションの実態を棚卸しし、必要に応じてアップデートを行う体制を整えましょう。

飲食店のオペレーション改善に「店舗matic」

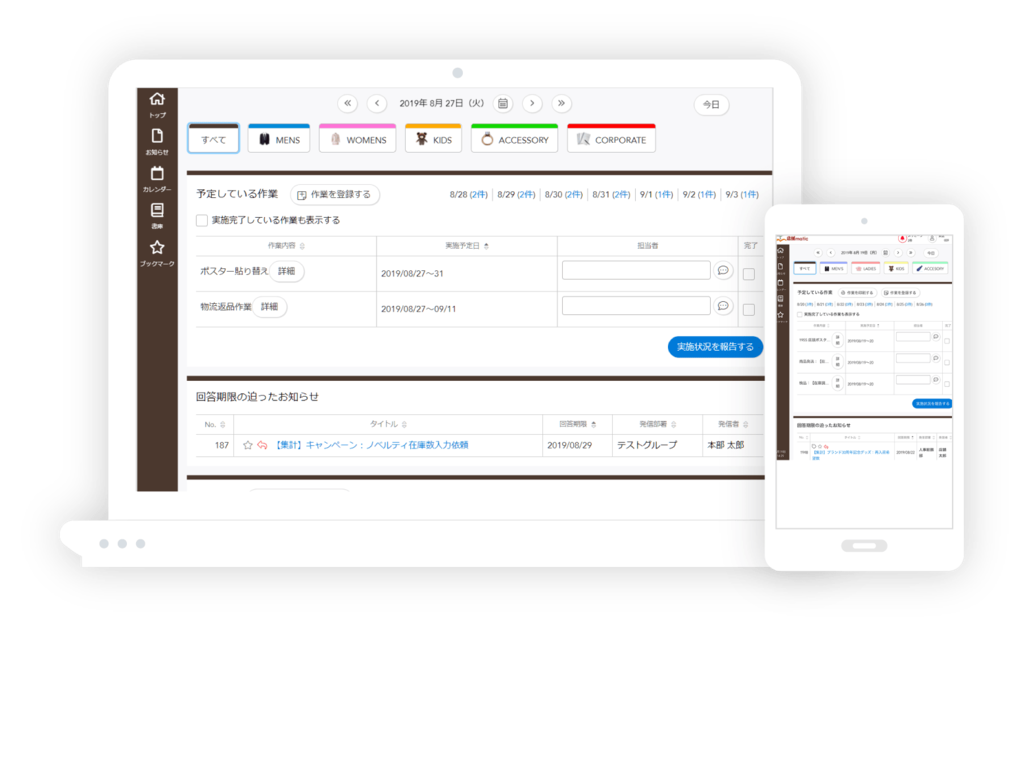

オペレーション改善において重要なのは、現場と本部の情報共有と業務指示をいかにスムーズに行えるかという点です。そこで注目されているのが、店舗運営の情報共有ツール「店舗matic」です。飲食店特有の課題に対応した設計で、現場と本部の連携を強化し、業務のムラやミスを減らす仕組みを提供しています。

マニュアル共有で新人教育がスムーズに

店舗maticでは、紙のマニュアルでは難しかったリアルタイムな更新や情報の一元管理が可能になります。業務フローや接客ルール、メニューの取り扱いなどを動画や画像付きで視覚的に共有できるため、新人スタッフもスピーディーに業務を習得できます。マニュアルの確認履歴を残せる機能もあり、教育進捗の管理にも役立ちます。

指示・連絡・報告が一元化されミスが減る

営業中に多発する「聞き間違い」「伝え忘れ」といったコミュニケーションのミスは、口頭や紙でのやりとりが原因であることが多く見られます。店舗maticを使えば、全ての連絡や業務指示がアプリ上で完結し、履歴も残るため、伝達漏れや確認ミスを大幅に減らすことが可能です。業務報告も写真やコメントで記録できるため、確認もスムーズに行えます。

各店舗の状況を本部で見える化できる

複数店舗を展開している飲食企業にとって、各店のオペレーション状況を正確に把握するのは容易ではありません。店舗maticでは、店舗ごとの業務報告や確認状況、マニュアルの閲覧履歴などを本部側で一括して確認できます。これにより、現場の実態をリアルタイムで把握し、的確なフォローや指導が可能になります。

指示の徹底や実行力が上がる

店舗maticの大きな特長のひとつが、本部からの指示を自動的にToDoリストとして可視化できる機能です。誰が・いつまでに・どの業務を行うのかが明確に整理されるため、現場スタッフはやるべきことを漏れなく把握できます。さらに、通知やリマインド機能によって確認漏れや遅延も防止できるため、指示の徹底度が高まり、実行力が自然と向上します。従来のような口頭やメールだけの伝達に比べ、再現性のあるオペレーションが実現しやすくなります。

飲食店のオペレーションを見直し、業務効率と売上の両立を目指そう

飲食店の運営において、オペレーションの整備は単なる業務改善にとどまらず、サービス品質の向上やスタッフの働きやすさ、ひいては売上アップにもつながる重要な取り組みです。特に人手不足が常態化する中で、限られた人数でも安定した運営を実現するには、無駄のない動線や情報共有の仕組みづくりが欠かせません。

そのためには、マニュアルの整備と共有、現場の声を反映した柔軟な改善、そしてITツールの活用による業務の効率化が鍵となります。中でも「店舗matic」のような現場に特化した情報共有ツールは、マニュアルや業務指示の一元管理、店舗状況の可視化を可能にし、現場の実行力と本部の管理力を同時に高める有効な手段となるでしょう。

今一度、自店のオペレーションを見直し、業務効率と売上の両立を実現する第一歩を踏み出してみませんか。

オペレーション見直しや業務効率化についてお悩みがございましたらお気軽にご相談ください